PERIODONTAL 歯周病とは

歯肉が腫れていたり、歯磨きで出血したりする場合、歯周病の可能性があります。歯肉や歯を支える骨などが細菌に感染し、炎症が起こっている状態が歯周病です。

歯周病は大きく2種類あり、歯肉にのみ症状が出ている状態を「歯肉炎」といい、歯肉だけでなく歯を支える骨にも炎症が及んでいる状態を「歯周炎」といいます。

歯周病は痛みなどのわかりやすい自覚症状が出ないため、歯周病にかかっていることに気づかないまま病気が進行するケースが少なくありません。進行すると歯肉や歯を支える骨の組織が破壊され、ひどく悪化すると歯が抜け落ちてしまいます。

歯肉が赤く腫れていたり出血していたりする場合は、早めに当院を受診ください。

PROGRESS

すでに歯周病が

進行しているかもしれません

歯を失う2大疾患として知られる歯周病。日本の成人の8割以上がすでに歯周病にかかっている、もしくは歯周病の予備軍だといわれているほど身近な病気です。

多くの人に関係のある歯周病ですが、治療に取り組んでいる方はそう多くありません。なぜなら、初期段階では痛みなどのわかりやすい症状が出ず、治療の緊急性を感じにくいためです。そして、歯周病に気づいたころには歯のグラつきが起こり、食べ物が噛めなくなって痛みや不快感を自覚するというケースも少なくありません。いつの間にか症状がひどく進行しているのが、歯周病の怖いところです。

歯周病を予防するためには、日々の歯磨きで歯周病の直接的な原因となる歯垢を丁寧に取り除きましょう。また、定期的に当院にて検診や予防歯科を受けていただくことで、歯周病の早期発見と予防が可能です。

歯周病が全身の健康に悪影響を与えることも

歯周病の怖いところは、最終的に歯が抜け落ちてしまうだけでなく、全身の健康に悪影響を与えるリスクがある点です。歯周病にかかっていると、お口の中の細菌や細菌が出す毒素が歯肉から血液に入り込み、全身に運ばれてしまう危険があります。歯周病が脳梗塞・心筋梗塞などを引き起こすこともあるのです。

また、歯周病は糖尿病と相互関係があるほか、誤嚥性肺炎や早産・低体重児出産などとも関連することが近年の研究でわかっています。

糖尿病

糖尿病にかかると体の免疫力が低下し、歯周病にかかるリスクが高まります。また、歯周病によって作り出された炎症性物質が血液に入り込んで、糖尿病を悪化させる可能性も指摘されています。

歯周病の症状が改善されたと同時に血糖値が下がったという報告もあり、歯周病と糖尿病は深く関係しているといわれています。

脳梗塞や心筋梗塞

歯周病によって、お口の中の細菌や細菌が出す毒素が歯肉から血液に入り込み、血管が炎症を起こすことがあります。すると血管が狭まり、脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こす可能性があるのです。

ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばり)のある方は歯周病に要注意

無意識に行なわれる歯ぎしりや食いしばりを、ブラキシズムといいます。ブラキシズムは歯へのダメージだけでなく、歯肉や歯を支える骨にも大きな負担がかかります。

そのため、ブラキシズムのある方が歯周病にかかると、歯肉や歯を支える骨が炎症によって破壊されやすくなり、歯周病が進行しやすくなってしまいます。

ブラキシズムの自覚がある方は、歯周病の治療と並行して、ブラキシズムの治療にも取り組みましょう。就寝時にマウスピースを装着して歯を保護すれば、歯周病の悪化を防ぐことができます。

PROGRESSION 歯周病の進行

歯肉炎

歯肉がやや腫れている程度の軽い炎症が見られます。歯磨きの際に出血することがあります。

歯周ポケットの深さ:3mm以下

軽度⻭⾁炎

歯肉が赤く腫れ、冷たい物が当たるとしみることがあります。そのほか、口臭が強くなることもあります。また、歯を支える骨にまで炎症が進行しているかもしれません。

歯周ポケットの深さ:3mm程度

中等度⻭周炎

歯肉の腫れや出血、口臭だけでなく、歯がグラついたり浮いたように感じたりすることがあります。これは、炎症によって歯を支える骨が破壊され、骨の高さが半分にまで減っているためです。

歯周ポケットの深さ:4~7mm

重度⻭周炎

歯が大きくグラつき、物を噛みにくくなります。歯を支える骨の高さは1/3程度にまで減っていて、歯根部分が露出したことで歯が長くなったように見えます。このまま放置していると歯が抜け落ちる可能性が高いです。

歯周ポケットの深さ:8mm以上

RISK

年齢を重ねるほど

歯周病リスクは高まる

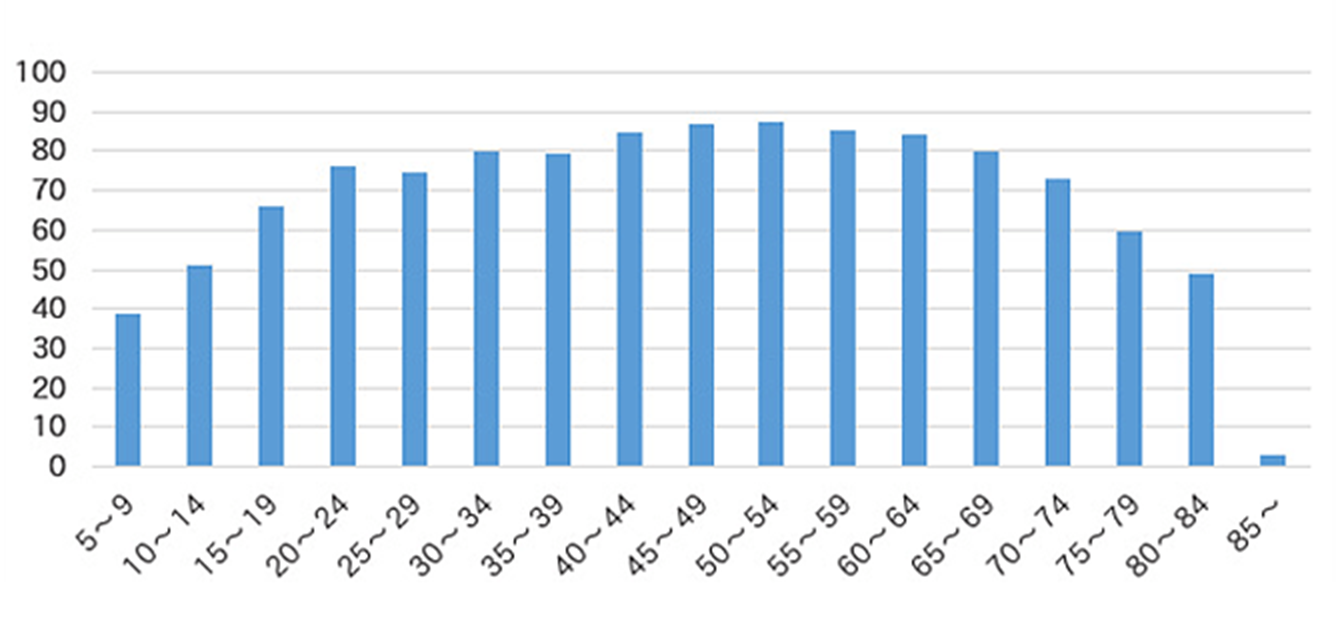

日本の成人の約8割が歯周病にかかっている、もしくは予備軍だといわれていて、その割合は年齢が高いほど多いことがわかっています。とくに50〜54歳の割合が最も多く、87.5%という数字が出ています。

それ以降は緩やかに割合が減っていきますが、歯周病にかかりにくくなるわけではありません。55歳以降は歯を失う方が増えるため、歯周病にかかる割合が減ったように見えるだけです。

歯周病の割合を示すグラフ(年齢階級別)

こちらは、年齢階級別の歯周病(歯周炎を含む)の割合を示すグラフです。年齢が高いほど歯周病にかかりやすくなるのは、高齢になるにつれて免疫力が低下するためです。また、すでにご説明したとおり、55歳以降は歯を失う方が増えるため、歯周病にかかる割合としては減少しています。

歯周病で歯を失わないようにするためには、毎日の歯磨きやフロスで歯垢を取り除くことを基本とし、定期的に当院で検診や予防歯科をお受けになることをおすすめします。

そのほか、不規則な生活や偏った食事なども歯周病と関係があります。当院では患者さまのライフスタイルなども把握したうえで、治療および予防歯科に取り組みます。

IGNORE

歯を失ったまま

放置していませんか?

歯を失う原因としては、歯周病のほかに虫歯やけがなどがあります。何かしらの理由で歯を失ったまま放置していると、お口の中でさまざまなトラブルが起こるだけでなく、全身に悪影響を与えることもあります。歯を失った場合は早めに治療を受けましょう。

失った歯を放置することで起こるトラブル

以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

- 下の歯を失った場合、噛み合う歯をなくした上の歯が下に伸びてくる

- 歯を失った箇所に向かって周りの歯が倒れ込んでくる

- 歯を失った箇所に周りの歯が移動してきて、入れ歯などの治療ができなくなる

このように、歯を失ったまま放置していると、スペースを埋めようとして周りの歯が本来の位置から動いてしまいます。すると噛み合わせの乱れが起こり、咀嚼力の低下・虫歯・歯周病・肩こり・顎関節症など、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。

お口全体を診る「包括的歯科治療」を提供します

「今抱えている症状を治療するだけ」では、何度もお口のトラブルを繰り返す可能性があります。これは歯周病に限った話ではなく、虫歯治療などさまざまな治療に対していえることです。

そこで当院では、患者さまが今感じている症状だけでなく、お口全体を診る「包括的歯科治療」のご提供を目指しています。虫歯治療・歯周病予防・審美的治療・矯正歯科・インプラントによる治療など、幅広い歯科治療をカバーする総合診療を行なっていることが特長です。

また、お口の健康のためにとくに重要なのが、適切な噛み合わせを実現することです。噛み合わせが悪いと、歯磨きがしにくいために虫歯や歯周病にかかりやすくなったり、知覚過敏や顎関節症などのトラブルを引き起こしたりもします。当院では患者さま一人ひとりの噛み合わせも考慮したうえで治療を行なっています。

PREVENTION

当院は歯周病予防に

特化しています

患者さまのお口の健康を守るために、歯周病予防に力を入れている当院。予防・メンテナンスによってお口の健康維持をサポートできる歯科医院「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」(か強診)として厚生労働省より認められています。

このため、当院では歯周病の予防に関する処置も保険適用となります。継続的なお口の健康管理を行いながら、歯周病の重症化を予防できることが特長です。

歯周病から守る予防歯科で、みなさまの「おいしい」「楽しい」人生をサポートしていきます。歯周病の治療だけでなく、予防に関しましてもぜひ当院にご相談ください。

EXAMINATION 歯の定期検診が重要な理由

多くの方が「虫歯になったら歯科医院に行く」という認識をお持ちかもしれませんが、治療を繰り返していては歯の寿命はどんどん縮まってしまいます。

一度虫歯になった歯は、きれいに虫歯部分を取り除いて詰め物や被せ物をしても、虫歯が再発しやすいため注意が必要です。再度虫歯になればさらに歯を削ることになり、天然歯がどんどんなくなっていきます。良質な詰め物や被せ物も、天然歯には及びません。

大切なのは歯をなるべく削らないために、虫歯などにかからないようにすることです。歯の痛みなどの症状がなくても、「お口の病気やトラブルが起こらないように歯科医院に行く」という習慣をつけ、定期的に検診や予防歯科をお受けいただきたいと思います。

予防歯科では、虫歯や歯周病などの検査を行うだけでなく、歯磨きで取り除けていない歯垢や歯石といった細菌の棲み家も除去して、衛生的な口腔環境を保ちます。

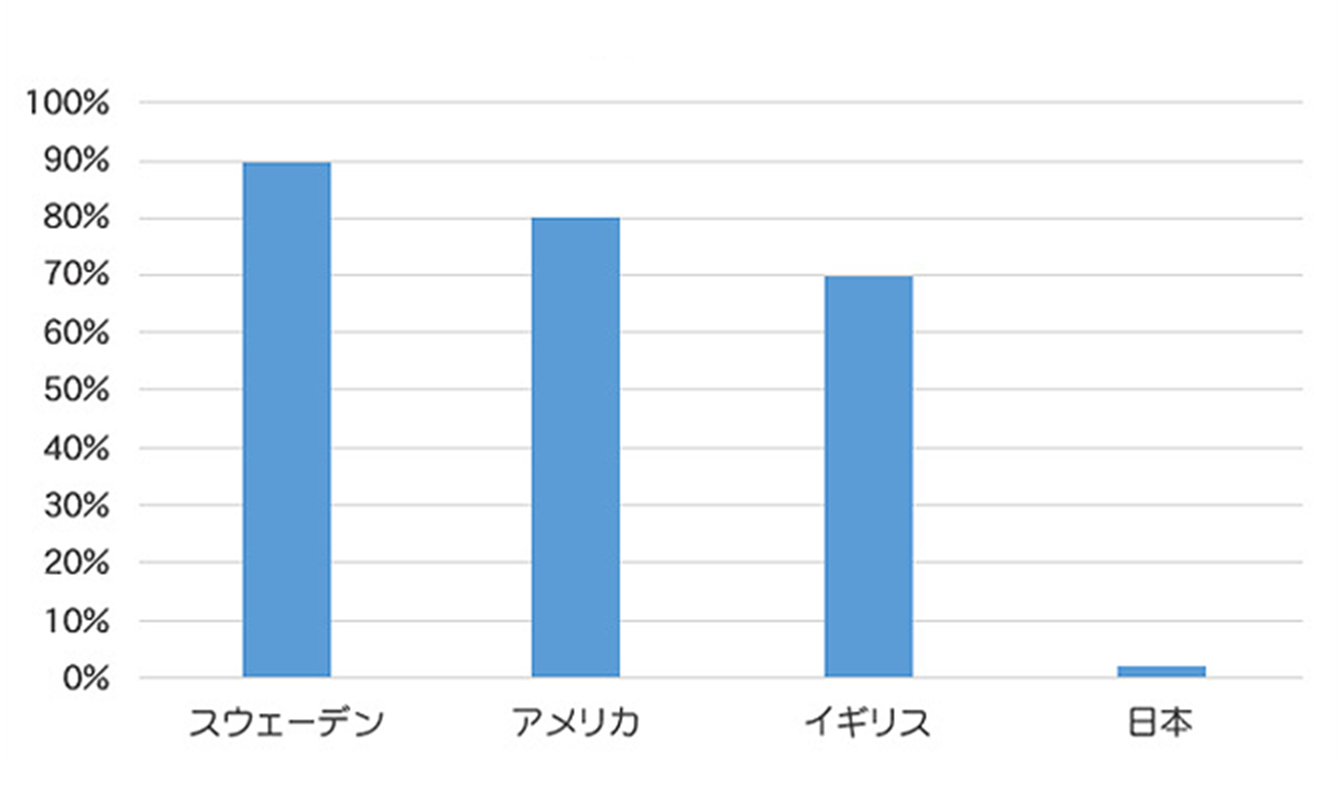

海外と比べて定期健診に対する意識が低い日本

定期検診が習慣化している歯科医療先進国

こちらのグラフは、国別の定期検診を受けている人の割合です。歯科医療先進国とよばれる各国では定期検診を受けることが当たり前になっているのに対し、日本は極端に割合が少ないことがわかります。大切な歯を守るために、定期検診の受診を習慣化させることが重要です。

予防歯科のメリット

虫歯や歯周病にかかりにくくなる

予防歯科では、虫歯や歯周病などの検査を行うほか、クリーニングによって虫歯や歯周病の原因となる歯垢・歯石を除去します。定期的に予防歯科を受けていただくことで、虫歯や歯周病にかかりにくい口腔環境を保つことができます。

痛みを抑えた治療が可能に

定期的に検診を受けることで、虫歯や歯周病を早期に発見できます。たとえば虫歯の場合には、初期段階で治療を開始すればその分歯を削る量が少なくすむため、治療時の痛みを抑えられます。

治療にかかる労力や費用などの負担を軽減

早期発見・早期治療によって、治療回数も減ります。数回に分けて治療を行う必要がなければ、通院のための時間・労力を軽減でき、治療にかかる費用負担も抑えられます。

MENU 当医院の予防歯科メニュー

保険でできる歯周病安定期治療 SPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)

SPTは、歯周病治療が終了した後に行う予防歯科メニューです。お口の状態が安定した患者さまには、歯周病が再発しないように月1回ほどの頻度で来院いただき、経過観察とケアを受けていただきます。歯周組織の状態を確認したうえで、歯のクリーニングで歯垢や歯石を取り除き、ブラッシング指導も行います。

当院は、歯周病の重症化を予防する歯科医院「か強診」として厚生労働省より認められていますので、毎月のSPTを保険適用で受診いただけます。

ブラッシング指導

虫歯や歯周病を予防するためには、毎日の歯磨きで歯垢を丁寧に取り除くことが重要です。当院では、歯並び・歯の大きさ・残っている歯の本数といったお口の状態をはじめ、年齢や生活習慣なども考慮したうえで、患者さまに合ったブラッシング指導を行います。

歯ブラシの持ち方や力の入れ方、丁寧に磨くコツなどをレクチャーするほか、現在使っている歯ブラシが合っているかについてもアドバイスを行います。

PMTC

「Professional Mechanical Tooth Cleaning」のことで、専用の器具と研磨剤を使って歯を磨き上げていく処置です。日々の歯磨きでは取り除けていない歯垢や着色汚れなどを、徹底的に取り除きます。

お口の中が清潔になってすっきりするだけでなく、PMTCによって歯の表面がツルツルになり、虫歯や歯周病の原因となる歯垢が付着しにくい状態を保てます。また、着色汚れが落ちることで、歯の見た目もきれいになります。

フッ素塗布

フッ素には、歯の再石灰化を促進し、虫歯の原因菌が出す酸に対する抵抗力を強める力があります。定期的にフッ素の薬剤を歯に塗布することで、虫歯になりにくい状態を保てます。

フッ素塗布は大人の方だけでなく、お子さまにもご提供している予防歯科メニューです。虫歯になりやすいお子さまの乳歯や生えたての永久歯に対しても、フッ素塗布はおすすめです。

噛み合わせチェック

噛み合わせがずれていると、磨き残しが多く発生し、虫歯や歯周病などのお口のトラブルを引き起こしやすくなります。また、噛み合わせがずれていると、全身の関節や筋肉にも負担をかけることがあります。肩こりや頭痛などを引き起こす可能性があるため、適切な噛み合わせを保つことはとても重要です。

当院の予防歯科では、噛み合わせも丁寧にチェックして、お口だけでなく全身の健康を守っていきます。

⽣活習慣の指導

毎日歯磨きをしていても虫歯になりやすい方などは、生活習慣の見直しが必要かもしれません。お口のトラブルは、歯磨き習慣だけでなく、糖分の摂り方・飲酒・喫煙・睡眠などの生活習慣も関係しています。

まずは患者さまの生活習慣について詳しく伺い、改善点がある場合には具体的な実践方法をお伝えします。食生活の見直しが必要な患者さまには、適切な間食や糖分の摂り方についてアドバイスします。

当院の歯面清掃器について

PMTCでは、超音波スケーラーやエアースケーラーという歯面清掃器を使用し、日々の歯磨きでは落としきれていない歯垢や着色汚れを徹底的に取り除きます。あおぞら歯科クリニック新船橋では、世界的なシェアのある日本の歯科メーカー「ナカニシ(NSK)社」製の歯面清掃器を使用していることが特長です。

超音波スケーラーを用いることで、手用スケーラーを使う場合よりも時間短縮を図れます。施術の痛みや不快感を抑えられる点も超音波スケーラーならではのメリットです。

また、エアースケーラーは、空気圧による音波振動で歯垢を取り除くため、デリケートな部分のクリーニングに使用します。被せ物やインプラントの周囲なども、エアースケーラーを使えば安全に配慮して施術が行なえます。

予防歯科(歯周病)のよくあるご質問 FAQ

何も症状がなくても、検診や予防歯科を受けられますか?

もちろんお受けいただけます。歯の痛みなどの症状がなくても、「お口の病気やトラブルが起こらないように歯科医院に行く」という習慣をつけることが重要です。定期的に検診や予防歯科を受診いただくことで、虫歯や歯周病で歯を失うリスクを大幅に抑えられます。

生涯にわたって健康な歯で食事や会話を楽しめるように、ぜひ検診や予防歯科をお受けいただきたいと思います。

定期検診は保険適用になりますか?

予防を目的とした治療は保険適用外となることが一般的ですが、当院は「か強診」として厚生労働省より認定されているため、保険適用で検診や予防歯科を受診いただけます。

具体的な予防歯科メニューとしては、SPT・PMTC・フッ素塗布などがあります。

定期検診は何ヵ月ごとに行けばいいですか?

一般的には、約3ヵ月に1回のペースで通院をご案内しています。患者さまのお口の状態によっては、毎月の通院をおすすめするケースもあります。

当院は「か強診」の認定を受けているため、検診や予防歯科を毎月受診いただく場合も保険適用となります。

フッ素塗布は歯に良いのですか?

フッ素を塗布することで、歯の再石灰化を促進し、虫歯の原因菌が出す酸に対する抵抗力を強めることが可能です。また、歯の表面を覆うエナメル質にフッ素が取り込まれると、歯のミネラルが溶け出しにくくなります。

定期的にフッ素の薬剤を歯に塗布することで、虫歯になりにくい状態を保てるのです。

歯並びが悪いと、虫歯や歯周病になりやすいのはなぜですか?

歯並びが乱れている場合、歯が重なっている箇所などがあり、歯ブラシが届きにくいためにそこに歯垢が溜まって、虫歯や歯周病を引き起こすリスクが高まります。

また、噛み合わせが適切でない場合には、一部の歯に負担がかかり、歯の破損が起こりやすくなります。破損した箇所は、虫歯の原因菌が侵入しやすいため注意が必要です。

虫歯や歯周病の予防のために、歯並びや噛み合わせの治療もご提案しますので、私たちと一緒にお口の健康を守る方法を考えていきましょう。

歯周病になるとほかの病気にもなりやすいって本当ですか?

歯周病にかかっていると、お口の中の細菌や細菌が出す毒素が歯肉から血液に入り込み、全身に運ばれてしまう危険があります。歯周病が脳梗塞・心筋梗塞などを引き起こすこともあるのです。また、歯周病は糖尿病と相互関係があるほか、誤嚥性肺炎や早産・低体重児出産などとも関連することが近年の研究でわかっています。

歯周病の早期発見・早期治療のためにも、ぜひ予防歯科を受診ください。

歯磨きで出血するのは歯周病の症状ですか?

硬い歯ブラシを使ってよほど強い力で磨いている場合は別ですが、健康な歯肉の場合、歯磨きの刺激で出血することはほとんどありません。何度も出血がある場合は歯周病の可能性があります。

歯周病を放置していると、そのうち歯を支える骨が破壊されて歯がぐらつくようになります。歯周病かもしれない、と感じた場合には早めに当院にご相談ください。

口臭を指摘されたのは、歯周病にかかっているからですか?

口臭の原因はいくつかあり、お口の中の衛生状態の悪化や睡眠不足などによって起こることもあります。また、食べた物や胃腸の状態で口臭が強まることもあるため、口臭があるから歯周病とはいいきれません。

ただ、歯周病を原因として口臭が強まることはありますので、原因を特定して口臭を改善していくためにも、まずは受診ください。

歯周病かどうか自分で見てわかりますか?

歯周病にかかっている際に見られる症状は、歯肉の腫れ・歯肉からの出血・歯根部分の露出・歯周ポケットが深まる・口臭・歯のグラつきなどです。

ただ、これらの症状があっても歯周病ではない場合もあり、ご自身で判断することは難しいといえます。また、歯周病だった場合もセルフケアだけでは症状が改善しにくいため、歯科医院で診断および治療を受けるようにしましょう。

歯周病が再発する可能性はありますか?

歯周病は再発しやすいため、治療が終わった後も引き続き予防に努める必要があります。歯を支える骨が破壊される中等度⻭周炎にまで進行した場合には、とくに再発しやすいといえます。

再発を防ぐために、毎日の歯磨きで徹底的に歯垢を取り除くことに加え、定期的に検診と予防歯科を受診ください。当院にはSPTという、歯周病治療が終了した後に行う予防歯科メニューの用意があり、保険適用でお受けいただけます。

・治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・治療に使うマウスピースは、不快感がないよう設計されていますが、嘔吐反射が強い方やお口の中の異物感に敏感な方は、装着が難しいことがあります。

・マウスピースを装着しているときは、歯は唾液と接することがないので、虫歯になるリスクが高くなることがあります。

・内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

・治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に時間がかかり、治療期間・回数が増えることがあります。

・歯周病の基本治療で改善しないときには、外科的歯周治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

・治療後歯肉が下がることがあります。

・治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

・内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

・歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

・歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

・歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

・着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

・基本的には保険での診療となりますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

・ルートプレーニングは、歯肉の中に器具を入れるため通常の歯石除去よりも痛みを感じることがあります。

・歯のすき間に付着していた歯石が除去されることで、歯のすき間が目立つことがあります。

・処置後、歯肉から出血することがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後1~2日、何もしなくても痛みが出ることがあります。また噛んだときや歯を磨くときも痛みが出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、しばらく知覚過敏の症状が出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

・処置後、歯肉の退縮を引き起こすことがあります。