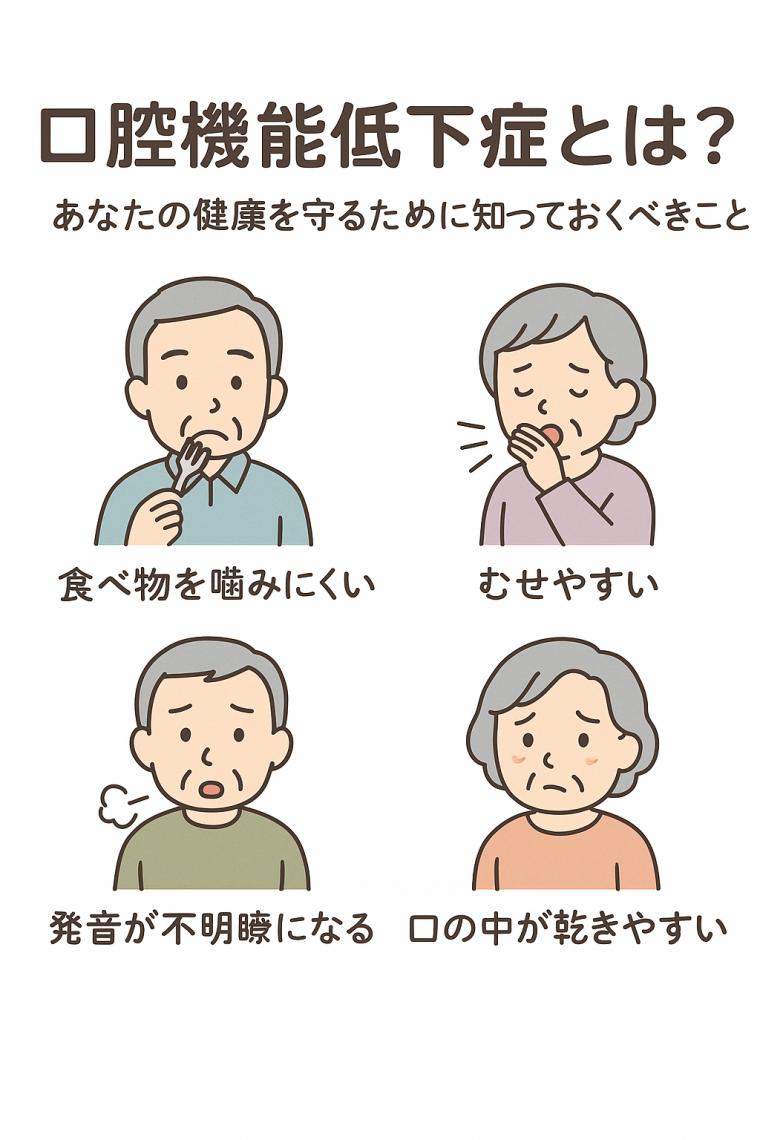

口腔機能低下症とは?あなたの健康を守るために知っておくべきこと

親子三代で安心して通える歯医者、船橋市のあおぞら歯科クリニック新船橋院です。

皆さん「口腔機能低下症」ってご存じでしょうか?噛む、飲み込む、話すといったお口の働きが衰えてしまう状態を指し、健康や生活の質に深く関わる大切な問題です。患者様の中には「食べにくい」「むせやすい」と感じながらも、年齢のせいだと放置してしまう方も少なくありません。当院では口腔機能の維持や改善をサポートし、安心して日常生活を送れるようお手伝いしています。本記事が皆様の健康意識を高める参考になれば幸いです。

口腔機能低下症の特徴と背景

口腔機能低下症は、日本の高齢社会において非常に注目されている疾患の一つです。名前の通り、お口の機能が少しずつ弱っていく状態を指し、噛む力、飲み込む力、話す力、さらには唾液の分泌や舌の動きまでが徐々に低下していきます。これらの変化は年齢を重ねることで自然に現れるものと思われがちですが、実際には早い段階からのケアが大切であり、放置してしまうと生活全般に大きな影響を及ぼします。

特に近年は「健康寿命」という言葉が広がり、単に長生きするだけでなく、日常生活をどれだけ自立して送れるかが重要視されるようになっています。その中で、お口の機能を保つことは全身の健康と直結していることが多くの研究から明らかになってきました。例えば、噛む力が弱まると硬い食べ物を避けるようになり、栄養が偏って体力が低下することがあります。また、飲み込みにくさが進行すると誤嚥性肺炎のリスクが高まり、命に関わるケースに発展することもあるのです。

当院にも、患者様から「最近食べ物を噛み切りにくい」「よくむせるようになった」といった相談が寄せられます。多くの場合、ご本人やご家族は加齢による自然な衰えと考えてしまいますが、実は早めに気付いて対処することで改善できる部分も少なくありません。そのため、正しい知識を持つことが非常に大切だと言えるでしょう。

・口腔機能低下症の主な症状

口腔機能低下症の症状は多岐にわたります。代表的なものを挙げると、まず噛む力の低下があります。歯が失われたり、入れ歯が合わなかったりすると、食べ物を細かくすり潰す力が弱まります。これにより硬い食材を避けるようになり、食事の選択肢が減ってしまいます。

次に飲み込みの問題です。舌やのどの筋肉が弱くなると、食べ物や飲み物をうまく喉に送り込めず、むせることが増えます。これが慢性的になると、食事そのものが億劫になり、さらに栄養不足を引き起こします。また、会話中の発音が不明瞭になることもあり、社会生活に支障をきたす方もいます。

さらに、口腔内の乾燥も見逃せません。唾液の分泌が減ると、食べ物を飲み込みにくくなるだけでなく、口臭や虫歯、歯周病のリスクも高まります。唾液は単に潤いを与えるだけでなく、お口の中を清潔に保つ役割を持っているため、その分泌低下は健康上のリスクを大きくします。

・背景にある原因

では、なぜ口腔機能低下症が起こるのでしょうか。背景にはさまざまな要因があります。加齢による筋力の衰えはもちろんですが、むし歯や歯周病で歯を失うことが大きな要因の一つです。歯を失うと噛み合わせが不安定になり、顎や舌の動きに悪影響を及ぼします。また、長年使用している入れ歯が合わなくなっている場合もあり、患者様自身が気づかないうちに噛む力が弱まっていることも少なくありません。

生活習慣も見逃せない要素です。やわらかい食べ物ばかりを好む食習慣は噛む筋肉を使う機会を減らし、結果としてお口の機能を弱めます。さらに、糖尿病や高血圧といった全身の病気も口腔機能に影響を与えることが知られています。特に糖尿病は歯周病との関連が強く、歯を失うリスクを高めるため注意が必要です。

・社会的影響と心理面

口腔機能低下症は身体的な影響だけでなく、心理的・社会的な側面にも関わってきます。食べることが難しくなると外食を避けるようになり、友人や家族との交流が減ってしまうことがあります。また、発音の不明瞭さや口臭の問題から、人との会話に自信を持てなくなる方もいます。このような状況は孤立感や抑うつを招き、さらなる健康悪化の悪循環につながる可能性があります。

・早期発見の重要性

大切なのは、口腔機能低下症をできるだけ早い段階で見つけることです。初期の段階であれば、適切な指導やトレーニング、生活習慣の見直しによって進行を抑えることが可能です。当院でも定期的な検診を通じて、患者様のお口の状態を確認し、必要に応じて機能訓練やケア方法を提案しています。

まとめると、口腔機能低下症は単なる加齢現象ではなく、生活の質や全身の健康に直結する重要な課題です。その背景には、歯の状態や生活習慣、全身の病気など複数の要因が絡み合っています。これらを理解し、早めに対応することが健康寿命を延ばすための第一歩となります。

口腔機能低下症を予防・改善するためにできること

口腔機能低下症は、発症してから治療するだけでなく、予防や早期対応がとても重要です。機能が弱くなってしまった場合でも、完全に元に戻すことは難しい場合がありますが、適切な方法を取り入れることで進行を抑えたり改善につなげたりすることが可能です。ここでは、日常生活や歯科医療の場面で取り組める具体的な方法について詳しく見ていきましょう。

・定期検診による早期発見

もっとも大切なのは、定期的に歯科検診を受けることです。当院でも、患者様のお口の中をチェックする際には、単にむし歯や歯周病の有無だけではなく、噛む力や飲み込み、舌の動きなどを確認することがあります。これにより、目立った症状が出る前の段階で機能低下を察知でき、早めの対策が可能となります。定期検診は「病気を見つける」だけではなく「機能を守る」ためにも欠かせないものです。

・毎日の口腔ケア

口腔機能を維持するためには、歯磨きやフロスなどの基本的なケアはもちろん、舌や頬の筋肉を意識して動かすことも有効です。例えば、舌を上下左右に動かす運動、口を大きく開けたり閉じたりする練習は、飲み込む力や発音を支える筋肉を鍛える助けになります。歯や歯ぐきだけでなく、口の周囲の筋肉にも目を向けることが、全体の機能維持につながります。

・適切な義歯や治療

歯を失ったまま放置していると噛む力が低下し、食事が偏ったり胃腸に負担をかけたりします。そのため、必要に応じて入れ歯やブリッジ、インプラントなどで補うことが重要です。あおぞら歯科クリニックでは、患者様の生活に合った治療方法を提案し、快適に噛める環境を整えることを大切にしています。特に入れ歯は、定期的に調整を行わなければ合わなくなり、結果的に機能低下を招く原因となるため注意が必要です。

・食事と栄養の工夫

毎日の食生活も、口腔機能を左右する大きな要因です。やわらかい食品ばかりを食べていると噛む力が弱まり、さらに飲み込みの力も衰えていきます。そのため、可能な範囲で噛みごたえのある食品を取り入れることが推奨されます。また、たんぱく質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂ることで筋肉や粘膜の健康を保ち、機能低下を予防できます。食事の工夫は、お口の健康だけでなく全身の健康維持にもつながる点が大きな特徴です。

・口腔機能トレーニング

近年注目されているのが、口腔機能を鍛えるためのトレーニングです。例えば「パタカラ体操」と呼ばれる発音練習では、「パ」「タ」「カ」「ラ」と繰り返し発音することで舌や唇の筋肉を鍛えることができます。また、風船を膨らませる、口笛を吹くといった動作も口の周囲の筋肉を効果的に使う練習になります。これらは自宅でも簡単に取り組める方法であり、継続することで日常生活の中で自然と力を発揮できるようになります。

・家族や周囲のサポート

患者様本人が自覚しにくいのが口腔機能低下症の特徴です。そのため、ご家族や周囲の方が「食べるのに時間がかかるようになった」「言葉が聞き取りにくくなった」などの変化に気付くことが早期発見につながります。当院では、家族と一緒にケア方法を共有することも大切にしており、周囲の協力が予防や改善の大きな力となります。

・予防のためにできる生活習慣

規則正しい生活や適度な運動は、口腔機能を含めた全身の健康維持に役立ちます。体をしっかり動かすことで筋力を保ち、その影響がお口の筋肉にも及びます。また、しっかりと睡眠を取ること、ストレスをため込まないことも間接的にお口の健康を守る要因となります。

まとめ

今回は口腔機能低下症について説明しました。噛む力や飲み込む力が弱まると、患者様の食生活だけでなく全身の健康にも影響を及ぼします。原因には加齢だけでなく、歯の喪失や生活習慣、全身の病気などが関係しており、早期に気付くことが大切です。定期検診や日々のケア、適切な治療やトレーニングを取り入れることで、機能の維持や改善につながります。

あおぞら歯科クリニック新船橋院では口腔機能低下症に関する相談を随時実施しておりますので、ぜひご相談ください。

本記事はあおぞら歯科クリニック 新船橋 石黒真史院長監修のもと作成しています。