「出っ歯と何が違うの?」口ゴボの見分け方と原因をわかりやすく解説

親子三代で安心して通える歯医者、船橋市のあおぞら歯科クリニック新船橋院です。

皆さん「口ゴボ」ってご存じでしょうか?

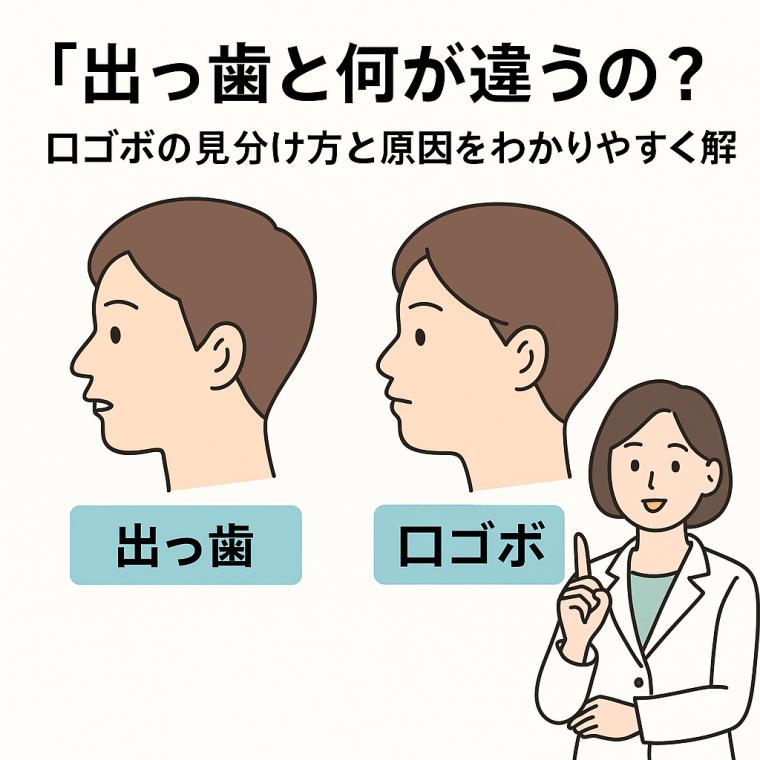

横顔を見たときに、唇や口元が前に出て見える状態のことを指します。

一見「出っ歯」と似ているように感じますが、実は原因や見た目の特徴が異なります。

当院にも、「自分の横顔が気になる」「口元をすっきり見せたい」という患者様が多く来院されます。

そこで今回は、出っ歯と口ゴボの違い、そして口ゴボが起こる主な原因について、わかりやすくご紹介します。

ご自身の状態を知るきっかけとして、参考になれば幸いです。

出っ歯と口ゴボの違いとは?見た目と原因を比較

「出っ歯」と「口ゴボ」は、どちらも“口元が前に出ているように見える”という共通点があります。

しかし、その原因や見た目の印象には大きな違いがあり、適切な治療方法も異なります。

まずは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

●出っ歯(上顎前突)とは

出っ歯とは、上の前歯が前方に傾いていたり、下の顎が引っ込んでいたりすることで、上唇が前に出て見える状態を指します。

この状態では、歯と歯の間の噛み合わせがずれてしまい、発音や咀嚼にも影響を及ぼすことがあります。

出っ歯の主な原因には次のようなものがあります。

・指しゃぶりや舌の癖

小さい頃の指しゃぶりや、舌で前歯を押す癖が長期間続くと、上の歯が少しずつ前に押し出されてしまいます。

・下顎の成長不足

遺伝的な要因で下顎の成長が十分でない場合、結果的に上の歯や唇が強調されて見えることがあります。

・歯列の乱れ

歯が前後に並ぶスペースが足りず、上の前歯が前方に押し出されることで出っ歯のように見えるケースもあります。

見た目としては、横顔で見ると上唇が突出しており、笑ったときに上の前歯がよく見えるのが特徴です。

また、前歯が前に傾いているため、唇を自然に閉じるのが難しいこともあります。

●口ゴボとは

一方で「口ゴボ」は、歯そのものの傾きではなく、顔全体の骨格や歯列の位置関係が影響して起こります。

専門的には「上下顎前突(じょうげがくぜんとつ)」と呼ばれ、上の歯だけでなく下の歯も前方に出ているのが特徴です。

横顔を見たときに、鼻先と顎先を結んだライン(Eライン)よりも唇が大きく前に出て見える場合、口ゴボの可能性があります。

この状態では、唇が閉じにくい・口呼吸になりやすいなど、見た目だけでなく機能面にも影響が及ぶことがあります。

口ゴボの主な原因には次のようなものがあります。

・骨格的な要因

上顎または下顎の骨が前方に出ていることで、歯並びが整っていても口元が出て見えるケースです。

このような場合は、矯正だけでは改善しにくいこともあります。

・歯列全体の前方傾斜

歯並びを整える過程で抜歯を行わず、歯列全体を前方に広げる矯正を行った場合、結果的に口元が出てしまうことがあります。

・筋肉のアンバランス

唇を閉じる筋肉(口輪筋)が弱かったり、舌の位置が低かったりすると、唇が前方に押し出されやすくなります。

●出っ歯と口ゴボの見た目の違い

出っ歯と口ゴボは、見た目の印象にも明確な違いがあります。

・出っ歯の場合

上の前歯が目立ち、笑ったときに歯ぐきが見えやすい。横顔では上唇だけが前に出て見える傾向があります。

・口ゴボの場合

上唇だけでなく下唇も前に出ており、顔全体のバランスとして“口元が盛り上がって見える”印象になります。

鼻下から顎先までの距離が短く感じられることも多く、フェイスライン全体の印象に影響します。

このように、出っ歯が「歯の位置の問題」であるのに対し、口ゴボは「骨格と歯列の位置バランス」に関係しています。

そのため、どちらも同じ“口元の突出”に見えても、治療の目的や方向性はまったく異なります。

●出っ歯・口ゴボがもたらす見た目以外の影響

どちらの症状も、見た目だけでなく機能面への影響も見逃せません。

たとえば、出っ歯の場合は口を閉じにくいため、口呼吸や唇の乾燥を引き起こしやすくなります。

また、歯が前に出ていることで衝撃を受けやすく、転倒時に歯を欠損するリスクもあります。

一方、口ゴボは上下の唇が常に前に出ているため、自然な表情が作りにくくなることがあります。

さらに、口呼吸によって口腔内が乾燥し、虫歯や歯周病の原因になることもあります。

このように、見た目だけでなく健康面にも関わるため、早期の気づきが大切です。

当院では、単に歯の並びを見るのではなく、顔全体のバランスと口腔機能を重視して診査を行っています。

●自分でできるセルフチェックのポイント

「自分の口元が出ているかどうか分からない」という方は、以下のポイントを鏡で確認してみましょう。

・Eラインを基準に確認

鼻の先と顎先を結んだ線に対して、上下の唇がどの位置にあるかを見ます。

理想的な横顔は、唇がこのライン上か、やや内側に収まっている状態です。

大きく前に出ている場合は、口ゴボの傾向があるかもしれません。

・自然に口を閉じられるか

意識しなくても唇が軽く閉じられるのが理想です。

もし力を入れないと閉じられない場合、筋肉のバランスや歯の位置に問題がある可能性があります。

・横顔のバランスを写真で確認

正面だけでなく、横顔を写真に撮ってみると、歯や唇の位置関係が分かりやすくなります。

●治療の方向性の違い

出っ歯の改善には、主に歯の傾きを整える矯正治療が効果的です。

場合によっては、前歯を後方に移動させるための抜歯を伴うこともあります。

一方で口ゴボの場合は、単に歯並びを整えるだけでは改善しにくく、

顎の骨格バランスや筋肉機能を考慮した治療計画が求められます。

そのため、矯正治療だけでなく、口腔筋機能トレーニング(MFT)や呼吸習慣の改善も併せて行うことが多いです。

当院では、見た目の整え方だけでなく、

「自然に唇が閉じられる」「口呼吸を改善できる」といった機能面の改善にも力を入れています。

これは見た目だけでなく、長期的な健康維持にもつながるためです。

●まとめとしての理解ポイント

出っ歯は「上の歯が前に出ている」状態、

口ゴボは「上下の歯列や唇が全体的に前に出ている」状態です。

どちらも“口元が出ている”という点では似ていますが、原因・見た目・改善方法は大きく異なります。

鏡を見るときは、歯だけでなく顔全体のバランスにも注目してみると、自分の特徴がより分かりやすくなります。

気づかないうちに、噛み合わせや呼吸の問題に発展していることもあるため、早めの確認が大切です。

口ゴボが起こる主な原因と改善のヒント

「口ゴボ」という言葉を聞くと、多くの方が“歯が前に出ているだけ”とイメージされるかもしれません。

しかし実際には、歯だけでなく、骨格や筋肉、呼吸の仕方など、複数の要因が関係しています。

ここでは、口ゴボが起こる主な原因と、改善のために意識したいポイントを詳しく見ていきましょう。

●骨格的な要因 ― 顎の位置と形のバランス

口ゴボの最も根本的な原因の一つは「骨格のバランス」です。

上顎や下顎の骨が前に出ている、あるいは後ろに引っ込んでいるなど、顎の位置関係に偏りがあると、口元が前方に突出して見えることがあります。

たとえば、上顎の骨が発達していると上唇が前に出やすく、

逆に下顎の骨が発達している場合は、下唇が強調されて見えます。

また、顔全体の骨格として“鼻下から顎までの距離”が短いタイプの方は、唇の突出感がより目立ちやすい傾向があります。

このような骨格的特徴は遺伝の影響を受けやすく、成長期に形が固定されることが多いです。

当院でも、骨格に起因する口ゴボのご相談を受けることがありますが、その多くは「歯並びを整えても改善しにくい」と感じて来院されます。

骨格に関係する場合は、単純な歯の移動だけでなく、顎全体の位置関係を考慮した診断が必要です。

●歯列の問題 ― 歯の角度とスペースの関係

次に多い原因が、歯列の傾きや歯が並ぶスペースの問題です。

歯は顎の骨の中にきれいに収まっているのが理想ですが、

顎が小さい・歯が大きいといった理由で並びきらないと、前方に押し出されるように生えてしまうことがあります。

特に「抜歯をせずに歯列矯正を行った場合」、歯を並べるためのスペースを確保するために歯列全体が外側へ広がり、結果的に口元が出て見えることがあります。

これは、歯自体の位置は整っていても、顔のバランスとしては口ゴボに見えるケースです。

また、歯の角度も重要です。

歯が前方に傾いていると、唇が押し出され、顔の中央部分が盛り上がって見えます。

矯正で歯並びを整える際には、見た目の整い方だけでなく、歯の角度と顎との調和を重視することがポイントになります。

当院では、単に「歯をまっすぐにする」ことを目的とせず、

横顔のラインや唇の位置までを考慮した診査・診断を行っています。

これは、患者様の表情や印象に直結するため、非常に大切な視点です。

●呼吸と舌の位置 ― 口呼吸の影響

意外に多いのが「呼吸の仕方」が原因となるケースです。

本来、人は鼻で呼吸をするのが自然ですが、何らかの理由で口呼吸が習慣化すると、口周りの筋肉バランスが崩れてしまいます。

口呼吸を続けていると、口を閉じる筋肉(口輪筋)が弱くなり、

常に口が半開きの状態になります。

その結果、唇が前方に押し出されたように見え、口ゴボのような見た目になるのです。

さらに、舌の位置も大きく関係します。

舌は本来、上あごの内側(上顎の天井部分)に軽く触れているのが理想ですが、

口呼吸が続くと舌が下に落ち、下顎を前に押し出すような力が加わります。

この状態が長く続くと、歯列や骨格のバランスにも影響を及ぼす可能性があります。

鼻炎やアレルギーなど、鼻で呼吸しづらい状態が続いている場合も要注意です。

呼吸習慣を見直すことで、口元の印象が変わるケースも少なくありません。

●生活習慣や姿勢 ― 無意識の癖も影響

骨格や歯列に問題がなくても、日常生活の中での癖が口ゴボを助長することがあります。

たとえば、スマートフォンやパソコンを使うときに前かがみになる姿勢を長時間続けていると、

頭の位置が前に出て、顎の位置が後ろに引かれる形になります。

その結果、口元がより突出して見えることがあります。

また、以下のような無意識の癖も影響します。

・食事中に片側だけで噛む

・口を閉じるときに力を入れすぎる

・唇を噛む・舐める癖がある

・枕が高すぎる、うつ伏せ寝の習慣

これらの習慣は一見些細に思えますが、筋肉や顎の位置に偏りを生み、

顔のバランスに影響することがあります。

特に、口を閉じる筋肉の使い方が偏ると、片側だけが発達し、唇の形が非対称に見える場合もあります。

生活習慣の見直しは、口ゴボの改善だけでなく、全体的な姿勢や呼吸の改善にもつながります。

●筋肉バランス ― 表情筋の使い方

顔の印象を形づくる上で、筋肉の使い方も欠かせません。

表情を作る筋肉のうち、特に「口輪筋」「頬筋」「オトガイ筋」は、口元の見た目に大きく関係しています。

口輪筋が弱いと唇が締まりにくくなり、前方へ出やすくなります。

逆に、オトガイ筋(顎先の筋肉)が過剰に働いている場合は、

口を閉じるたびに顎に梅干しのようなシワができることがあります。

これは、唇を無理に閉じようとする筋肉のサインです。

当院では、歯列矯正やかみ合わせの治療に加えて、

必要に応じて口腔筋機能トレーニング(MFT)を提案しています。

これは、舌や唇の正しい使い方を覚えることで、自然に口元を引き締める効果が期待できる方法です。

筋肉を整えることで、見た目だけでなく、発音や呼吸も改善される場合があります。

●改善のヒント ― 総合的に見て判断することが大切

口ゴボの改善を考える際に大切なのは、原因をひとつに決めつけないことです。

骨格・歯列・筋肉・呼吸・生活習慣といった複数の要素が関係しているため、

どこに原因があるのかを正しく見極める必要があります。

たとえば、骨格が原因の場合は、矯正治療だけでは改善が難しいこともあります。

逆に、筋肉や呼吸が関係しているケースでは、トレーニングや生活習慣の見直しで自然に改善していくこともあります。

また、見た目だけでなく、噛み合わせや発音、表情の自然さなども考慮することが大切です。

単純に「口元を引っ込めたい」と思っても、必要以上に歯を後方に下げてしまうと、

今度は唇が薄く見えたり、笑ったときの印象が不自然になったりすることがあります。

そのため、治療を行う場合は、顔全体のバランスを重視した診断が不可欠です。

矯正治療、筋肉トレーニング、姿勢改善などを組み合わせることで、

より自然で健康的な横顔を目指すことができます。

●日常でできるセルフケアのポイント

最後に、日常生活の中で意識して取り組める簡単なポイントをご紹介します。

・鼻呼吸を意識する

日常的に鼻で呼吸をする習慣を身につけることで、口輪筋の機能維持に役立ちます。

・正しい舌の位置を保つ

舌の先が上顎の内側(上の前歯のすぐ後ろ)に軽く触れる位置が理想です。

・姿勢を整える

背中をまっすぐにし、頭が前に出ない姿勢を意識することで、顎の位置も安定します。

・頬や唇の筋肉を動かす

ガムを左右均等に噛む、表情を意識して動かすなど、顔の筋肉を日常的に使うことで、バランスが整いやすくなります。

これらを日々意識するだけでも、長期的には口元の印象に変化が出てくることがあります。

口ゴボは見た目の悩みだけでなく、呼吸や咀嚼など、健康にも関係するテーマです。

自分の横顔を鏡で観察し、どの要素に原因がありそうかを知ることが、改善への第一歩になります。

まとめ

今回は「出っ歯」と「口ゴボ」の違い、そして口ゴボが起こる原因について説明しました。

どちらも口元が前に出て見えるという点では似ていますが、出っ歯は歯の傾き、口ゴボは骨格や筋肉のバランスに関係しています。

原因が異なるため、見た目だけで判断するのではなく、専門的な診断を受けることが大切です。

ご自身の横顔や口元に違和感を感じる患者様は、早めのチェックをおすすめします。

あおぞら歯科クリニック新船橋院では、口ゴボに関するご相談を随時実施しておりますので、ぜひご相談ください。

本記事はあおぞら歯科クリニック 新船橋院 石黒真史院長監修のもと作成しています。